幼稚産業保護論(ようちさんぎょうほごろん、英: Infant industry argument)は、保護貿易を正当化する考え方の一つ。潜在的には比較優位があるが産業が未熟で国際競争に耐えられないため、産業が成長するまで関税などの保護政策が正当化できるという考え方である。この議論のもとでは、産業保護が短期的には費用となっても長期的に見て便益をもたらすとき、保護が正当化できるとされている。

萌芽

幼稚産業保護論は、アメリカ合衆国財務長官であったアレクサンダー・ハミルトンによって、1790年に『製造業に関する報告書』で初めて提唱された。ハミルトンは、国内産業が成長するまで関税で産業を保護せずして国の工業化を達成することはできないと述べた。この考え方は、アメリカの政治経済学者ダニエル・レイモンドによって最初に系統だった議論として整理された。そして、フリードリッヒ・リストによって彼の1841年の著書『政治経済学の国民的体系』で紹介された。リストは大英帝国が高関税と補助金で国内産業を保護しつつ、他国には自由貿易に従事するよう提言していることに批判的であった。リストは、「頂上にいる者にとって、はしごを外して登頂を邪魔することは簡単である」と述べている。

また、1940-50年代に提唱されたプレビッシュ=シンガー命題は幼稚産業保護論を正当化するものとして議論される。幼稚産業保護論を前提とした考え方は、輸入代替工業化政策を正当化する。

賛否

肯定的見解

- アメリカやイギリスなどの新自由主義の国を含めた多くの国が、関税を利用して工業化を達成できたと考えている経済学者もおり、例えばハジュン・チャンは、現在の高所得国のほとんどが工業化の実現のために関税と補助金を利用したと述べている。

否定的見解

- 幼稚産業保護を政策として実行すると、輸入割当などのその他の保護主義的政策と同様に、レントシーキング活動に資源が浪費されることになる。

- 幼稚産業を保護する目的で貿易障壁を設定すると、相手国から報復関税を設定され同産業からの輸出が阻害されることになりかねない。

- 幼稚産業保護の目的は正当化できるものであったとしても、政府がどの産業が実際に「幼稚産業」であるのか判別することが難しい。

中間的見解

- メキシコの政治家エルネスト・セディージョは、2000年のレポートにおいて、発展の初期段階にある産業に対する期限付きの保護政策は正当化され得るが、国内のすべての産業を一様に保護するような輸入代替工業化政策は、極端な保護政策に陥る誤りを内包しており、発展途上国の発展の機会を奪うことになるかもしれないと述べている。

基準

ミル=バステーブルの基準

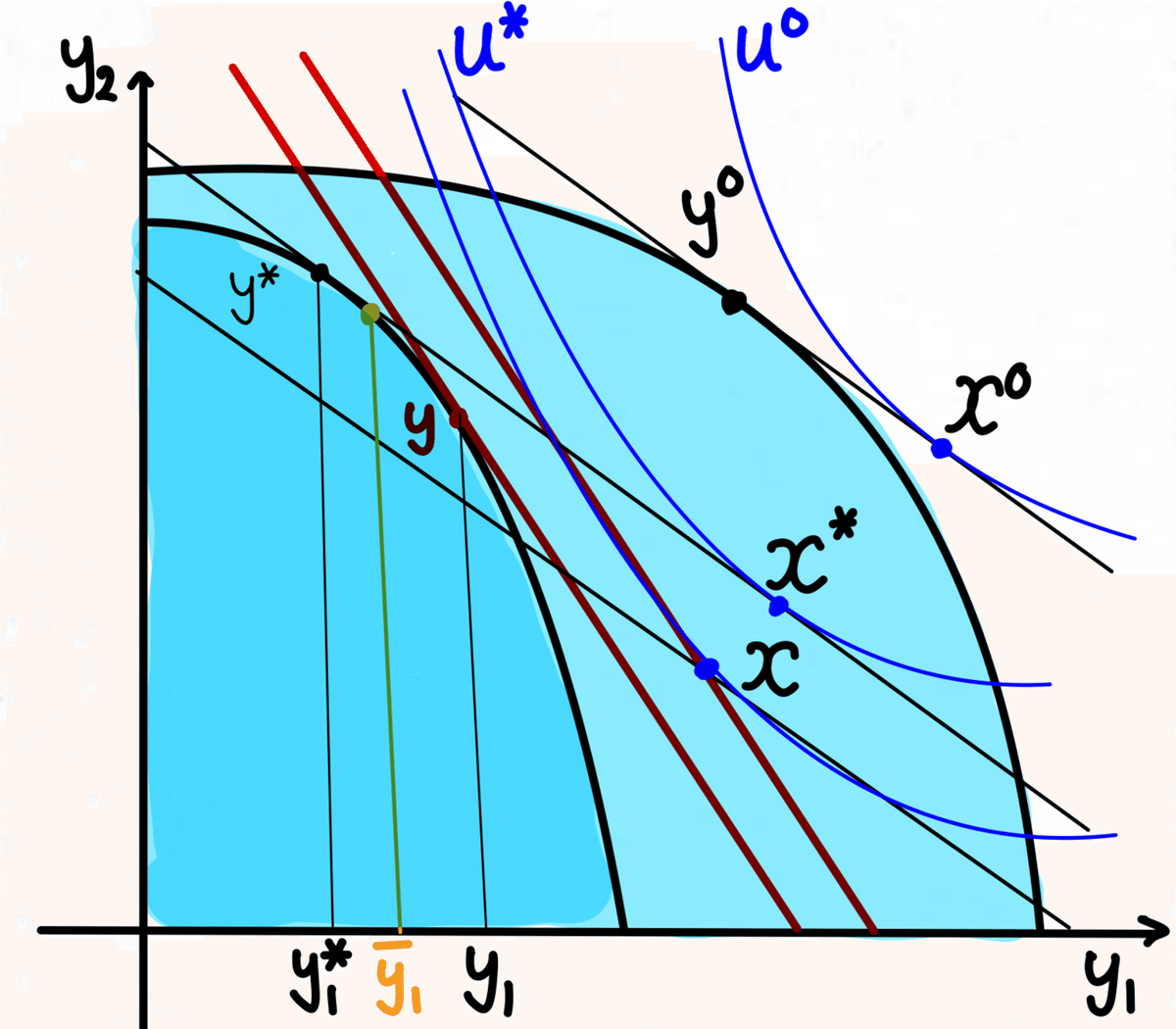

幼稚産業保護をすべきかどうか判断をする上で様々な基準がある。幼稚産業保護を行うには、保護によって比較優位産業になることが確実でなければならないという「ミルの基準」(ジョン・スチュアート・ミルが『政治経済学原理』で提示)、保護の費用と保護の結果得られる将来的な便益を比較して便益が大きくなければならない「バステーブルの基準」(チャールズ・バステーブルが提示)がある。ただ、これらの基準を厳密に適用するのは非常に難しい。また、これら2つの基準両方が満たされているかどうか(ミル=バステーブルの基準)を適用したところで、長期的な視野に立つとほとんどの産業で満たされていることになってしまい、基準が甘すぎることが指摘されている。

ケンプの基準と根岸の基準

スピルオーバー効果や学習効果のような動学的外部性が存在するとき保護が正当化できるという「ケンプの基準」もある(マレー・ケンプが提示)。ただし、動学的規模の経済が働く産業なのかどうか見極めるのが難しく、産業の規模が小さいと、保護を適用しても動学的規模の経済が働かずに生産性の向上が見込めない可能性もあることが指摘されている。

保護を適用した場合の今期から将来にわたる社会的利益の現在価値の和が正であるが、保護を適用しない場合のそれが負であるとき保護が適用されるという「根岸の基準」(根岸隆が提示)もある。ケンプの基準が動学的外部経済(動学的規模の経済)を考慮したものであるのに対し、根岸の基準は動学的内部経済(将来の平均費用の逓減)を考慮したものであると整理されている。

伊藤・清野・奥野・鈴村の見解

幼稚産業保護政策は、政府が市場に介入するということであるから、何らかの市場の失敗が存在しなければならないことが指摘されている。市場の失敗としては、外部性があること、資本市場が不完全であること、参入・退出を判断する企業が市場に対する情報を完全には得られないことなどが挙げられる。

実例

成功的実例

- 1816年から1945年まで、アメリカ合衆国の関税政策によってアメリカの関税率は世界で最も高い水準にあった。

- カナダは、建国初期のアメリカとの自由貿易の経験をベースに、ナショナル・ポリシー (1879年から1950年代) の下で、移住と鉄道の建設を通じて西カナダと調停する中で幼稚産業を発展させた。

- 政府補助金、外国為替統制、高関税による保護を用いて工業化した最近の例として、韓国と台湾が挙げられる。

失敗的実例

- 1980年代のブラジルでは、自国のコンピューター産業を保護する目的で外国からのコンピューターの輸入を制限した。しかし、ブラジルと世界の同産業の技術格差は拡大し、ブラジルは外国製品のまがい物のような製品を高価格で販売するという結果になった。

- 戦後の南米やオーストラリアで幼稚産業保護が失敗した理由として、国内市場が小さく動学的規模の経済が働かなかったことが指摘されている。

- トルコでは1960-1970年代に輸入代替工業化の政策を行ったが、保護の対象となった産業では全要素生産性の成長率が他の産業に比べて低かったことが示されている。

- 1950-1970年代の韓国、トルコ、ユーゴスラビア、日本の製造業の産業レベルのデータを用いた研究では、輸出拡大は全要素生産性の成長に結びついているものの、輸入代替工業化が生産性を上昇させるわけではないことを示している。輸入と輸出を共に増加させることで、中間財や資本財の輸入の拡大などを通じて生産性が上昇すると結論付けている。

出典